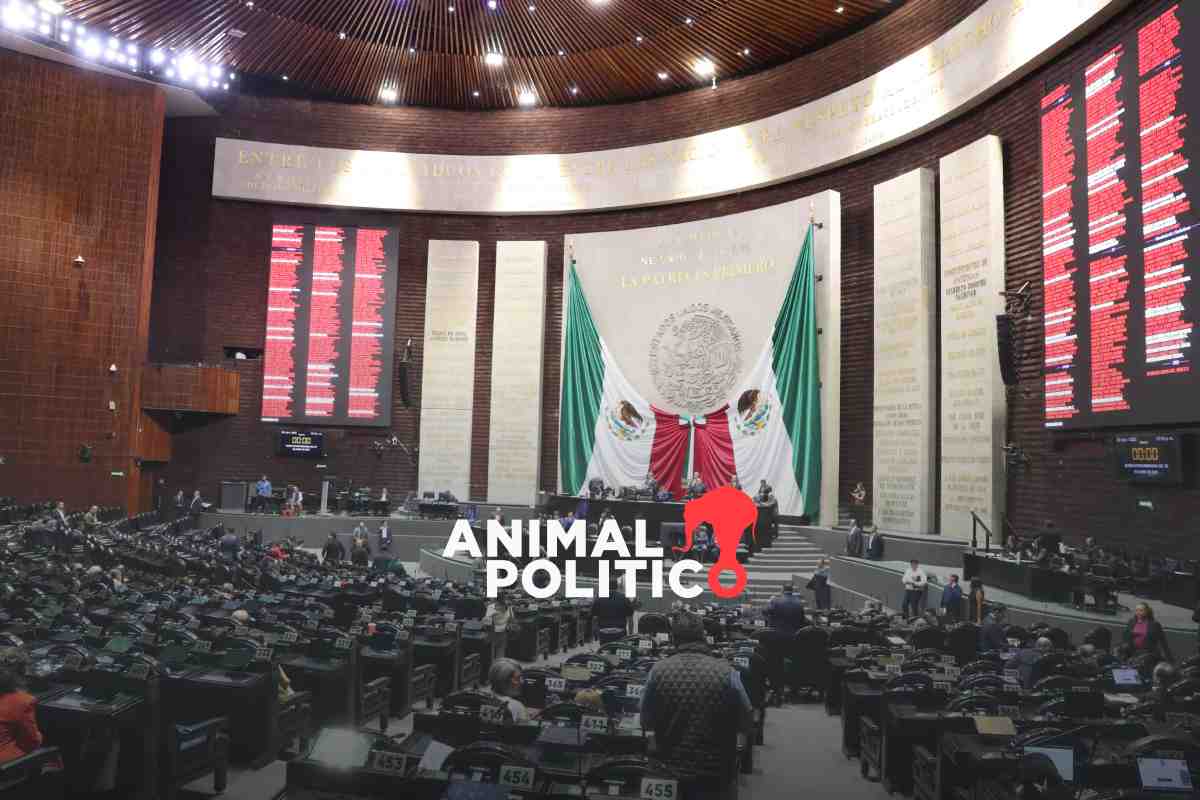

La reciente aprobación en la Cámara de Diputados de la miscelánea fiscal que incluye aumentos en derechos por servicios del Estado, con incrementos de hasta el 100% en trámites turísticos y diversos servicios, ha encendido las alarmas de ciudadanos y empresarios por igual. Lejos de ser una medida técnica más, este movimiento plantea una pregunta fundamental sobre la salud de las finanzas públicas y la capacidad del gobierno para administrar los recursos con los que ya cuenta, sin tener que recurrir sistemáticamente a golpear el bolsillo de los mexicanos.

La justificación oficial, como se ha escuchado en los pasillos legislativos, es la necesidad de fortalecer los ingresos del Estado para financiar los programas sociales y la inversión pública. Sin embargo, este argumento se viene abajo cuando se contrasta con la realidad de un gobierno que presume de "austeridad republicana" pero que al mismo tiempo gasta cantidades millonarias en proyectos faraónicos, publicidad oficial y una burocracia que no deja de crecer. El problema de fondo no es la falta de recursos, sino la opacidad y, en muchos casos, la clara ineficiencia en su ejercicio.

Los aumentos, son particularmente perjudiciales para la clase media y los pequeños empresarios. Subir hasta en un 100% el costo de trámites turísticos, permisos y servicios notariales es un impuesto disfrazado que frena la actividad económica en un momento de fragilidad. El turista que ahora pagará el doble por un permiso, el emprendedor que verá encarecerse los costos de formalizar su negocio, son los que terminan subsidiando la ineficiencia estatal. Este no es un impuesto a la riqueza; es un castigo a la productividad y la formalidad.

La pregunta incómoda que el gobierno evade es: ¿qué han hecho para optimizar el gasto antes de venir por más dinero? La ciudadanía tiene derecho a cuestionar por qué debe sacrificar más de su ingreso cuando ve a diario cómo se despilfarran millones en obras inconclusas, en programas sociales clientelares y en una estructura gubernamental redundante. La confianza en que el nuevo dinero se utilizará de manera eficiente es prácticamente nula, dado el historial de opacidad en el manejo de recursos públicos. Y todo esto sucede en medio de un escándalo de corrupción y saqueo a los recursos públicos por más de 600 mil millones de pesos a través de del llamado "Huachicol Fiscal", que sigue sin castigar a las verdaderas cabezas detrás de este desfalco.

El momento elegido para esta medida no puede ser más delicado. Con una economía que aún no se recupera plenamente y con familias lidiando con la inflación, aumentar la carga fiscal es como pedirle a un enfermo que corra un maratón. Es una política contractiva que, lejos de estimular el crecimiento, lo frena. Cada peso que se extrae de la economía productiva para engrosar las arcas del gobierno es un peso que no se invierte, no se gasta y no genera empleo en el sector privado, que es el verdadero motor del país.

Resulta particularmente cínico que este aumento se disfrace bajo el eufemismo de "derechos". Un derecho es una contraprestación por un servicio específico. Si el costo de un trámite se duplica, ¿acaso se duplica la calidad, la rapidez o la eficiencia del servicio? La experiencia de la mayoría de los mexicanos sugiere lo contrario: pagaremos más por la misma burocracia lenta, opaca y, en muchos casos, corrupta. Es un aumento sin valor agregado, un simple impuesto para tapar hoyos financieros.

La verdadera reforma fiscal que necesita México no es esta. No es una que siga exprimiendo a los mismos contribuyentes formales. Una reforma de fondo implicaría, en primer lugar, una lucha real y no simulada contra la evasión fiscal de las grandes corporaciones y los privilegiados, que muchas veces están dentro de la misma estructura gubernamental. Implicaría recortar el gasto corriente superfluo, eliminar plazas fantasma y acabar con los fondos discrecionales que se reparten como botín político. Debería de, sobre todo, transparentar hasta el último centavo cómo se gasta el dinero de los impuestos que ya pagamos.

La aprobación de estos aumentos es un síntoma de un gobierno que se ha quedado sin ideas ¿y sin dinero?. Ante la incapacidad para generar crecimiento económico real que expanda la base tributaria de manera natural, recurre al camino más fácil: sacarle más a quienes ya están en el sistema. Es la política del parche, no de la solución.

Los diputados que avalaron esta medida, han dado la espalda a la ciudadanía que dicen representar. Han optado por financiar la inercia del gasto público en lugar de exigir una revisión a fondo de las prioridades nacionales. El mensaje es claro: la eficiencia es optional, pero el bolsillo del contribuyente es ilimitado. Hoy más que nunca, la sociedad debe exigir cuentas claras y un verdadero debate sobre para qué y cómo se gasta su dinero. Porque un gobierno que solo sabe pedir más, pero no rendir cuentas, no merece ni un peso adicional.